티스토리 뷰

목차

개근거지 무슨 뜻?

개근거지 라는 말이 인터넷 상에서 돌고 있는데, 과연 무슨 이야기일까 싶어서 찾아보게 되었습니다.

초등학생 아이를 둔 아버지가 한 인터넷 사이트에 쓴 글이 화제가 되어 기사들이 나왔네요.

개근거지? 개근상 받는 걸 성실한 덕목으로 생각했는데 이제는 매일 학교에 간다는 게 거지라는 뜻이라고?

무슨말인가 했는데 아이들 사이에서도 가족의 부와 경험을 가지고 서로 비교하고 상처주는 경우가 많은 것 같습니다.

어른들이 만든 자본주의 사회에서 만연한 물질만능주의와 부를 자랑스럽게 여기는 사고방식이 아이들에게도 그대로 전해졌네요. 씁쓸합니다..

개근거지와 저출산의 이면에 대한 기사

이와 관련한 기사들도 쉽게 볼 수 있습니다. 한국의 저출산은 세계적으로 주목받고 있습니다. 해외 연구자들도 큰 위기라고 분석하고 있다고 합니다.

"아빠, 친구들이 나보고 '개근거지'래"…펑펑 운 초4 아들

저출산의 이면…"태어나는 아이 중 절반은 고소득층 자녀"

태어나는 아이 중 열에 아홉은 중산층 이상에서, 열에 한 명만 저소득층에서 태어나는 것으로 나타났다고 합니다.

정재훈 서울여대 사회복지학과 교수가 신간 '0.6의 공포, 사라지는 한국'에서 인용한 '소득 계층별 출산율 분석과 정책적 함의' 연구보고서에 따르면 가난한 집일수록 아이를 낳지 못하는 현상이 심화하고 있다고 합니다.

저소득층이 차지하는 비율은 2010년 11.2%에서 2019년 8.5%로 2.7%포인트 떨어졌습니다.

100가구가 아이를 낳았는데 그중 저소득층 가구 수는 9명이 채 안 된다는 의미입니다.

중산층 가구 비율도 같은 기간 42.5%에서 37.0%로 하락했다.

반면 고소득층 가구 비율은 46.5%에서 54.5%로 8%포인트 증가했다. 아이를 낳은 100가구 가운데 고소득층이 47가구에서 55가구로 늘어났다는 얘기입니다.

무너지는 한국 출생률 0.72

출생률이 낮아지는 것은 한국만의 일은 아닙니다.

동남아시아의 MZ 세대 역시 딩크족이 되거나 아이 낳기를 거부하고 있다고 합니다. 개근거지라는 말까지 나오고 있는 점이 가슴아프네요.

실제로 아이들 사이에서 해외 여행을 다녀왔다, 어느 호텔에서 가족 식사를 했다와 같은 자랑을 하는 아이들과 그런 경험을 하지 못하는 평범한 가정의 아이들이 함께 생활하다 보니

이런 격차에서 상처받고 주눅드는 아이들도 많이 보입니다.

대다수가 함께 못 살았던 시절도 있었고 그 때에는 빈부격차를 느끼는 일이 그렇게 심하지 않았습니다.

하지만 이제는 가정을 이루는 것과 아이를 낳는 것 모두 자본이 뒷받침되지 않고서는 어려운 일이 되어 버렸습니다.

부유한 집안에서만 아이가 태어난다는 말이 우스갯소리가 아니라 현실이 된 것입니다. 심지어는 유전자녀, 무전자녀 라는 말이 있을 정도입니다.

평범하게 매일 학교를 가는 것이 어쩌다 놀림거리가 된 것일까요?

저출산에 대한 다큐멘터리

개근거지라는 말에 충격을 받아 자료를 찾아보다가 결국 빈부격차로 인해 사회에서 평범하게 살아가는 저소득층과 중산층이 아이를 낳지 않게 하는 이 현실 문제에 대해 심각성을 느끼게 되었습니다.

0.72까지 떨어진 이 놀라운 초저출생 사회는 앞으로 어떻게 늙어가게 될까요?

전쟁 등으로 위기 상황에 직면한 사회의 출생률이 0.65 라고 합니다. 우리 사회는 그만큼 큰 위기 상황에 봉착한 것으로 인식됩니다. 아이를 낳고 키우기가 힘든 사회, 돈이 없으면 가정을 이루고 육아를 하는 일이 그만큼 힘들다는 것입니다.

1. EBS 다큐멘터리K <인구대기획 초저출생>

최근에 방영한 저출산 관련 다큐멘터리입니다. 총 5부로 이루어져 있으며 홈페이지에서 다시보기 할 수 있습니다.

홈페이지 다시보기 (링크)

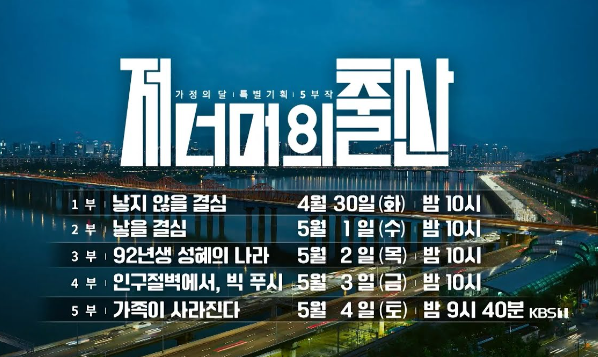

2. KBS 다큐멘터리 <저 너머의 출산>

최근에 방영한 저출산 관련 다큐멘터리입니다. 총 5부로 이루어져 있으며 홈페이지에서 다시보기 할 수 있습니다.

홈페이지 다시보기 (링크)

정부는 저출산 고령사회에 대한 대책을 내놓고 있지만 근본적인 사회 구조의 불평등과 부의 집중 현상을 개선하지 않는다면 아이를 낳고 싶다고 생각하는 사람들은 점점 더 줄어들 것 같습니다.

여러가지 이유와 사연이 장기적으로 얽혀 저출생이라는 현상을 만들어내고 있습니다.

사회적 돌봄 체제와 보편적 사회보장제도 등에서 큰 개선을 하지 않는 이상 저출생 위기가 해결되기 어렵겠지요.

정재훈 교수의 책을 읽어보는 것도 좋을 것 같습니다.